“骨质增生”俗称“骨刺”或“骨赘”,在临床上又称为“骨性关节炎(简称:骨关节炎)”、“退行性骨关节病”、“退行性关节炎”、“变性性关节炎”、“肥大性骨关节炎”、“增生性骨关节炎”,这六种称谓指的均是骨质增生这一种病。

产生骨质增生的因素:

(1)退行性骨质增生;

(2)外伤性骨质增生;

(3)慢性炎性骨质增生;

(4)肿瘤性骨质增生;

(5)风湿、类风湿到晚期也可以引起骨质增生;

(6)其他疾病:一些内分泌疾病、代谢性疾病、先天性骨骼发育异常、骨质疏松等疾病,也可有骨质增生的表现。

其中最为常见多见的是:退行性骨质增生,临床医生又称为退行性骨病。

那么什么是“退行性”呢?简单地说,退行性就是指人体器官老化。人体器官老化不一定非要出现骨质增生,人体老化并不是引起骨质增生的根本原因,这要从两个方面来说起。

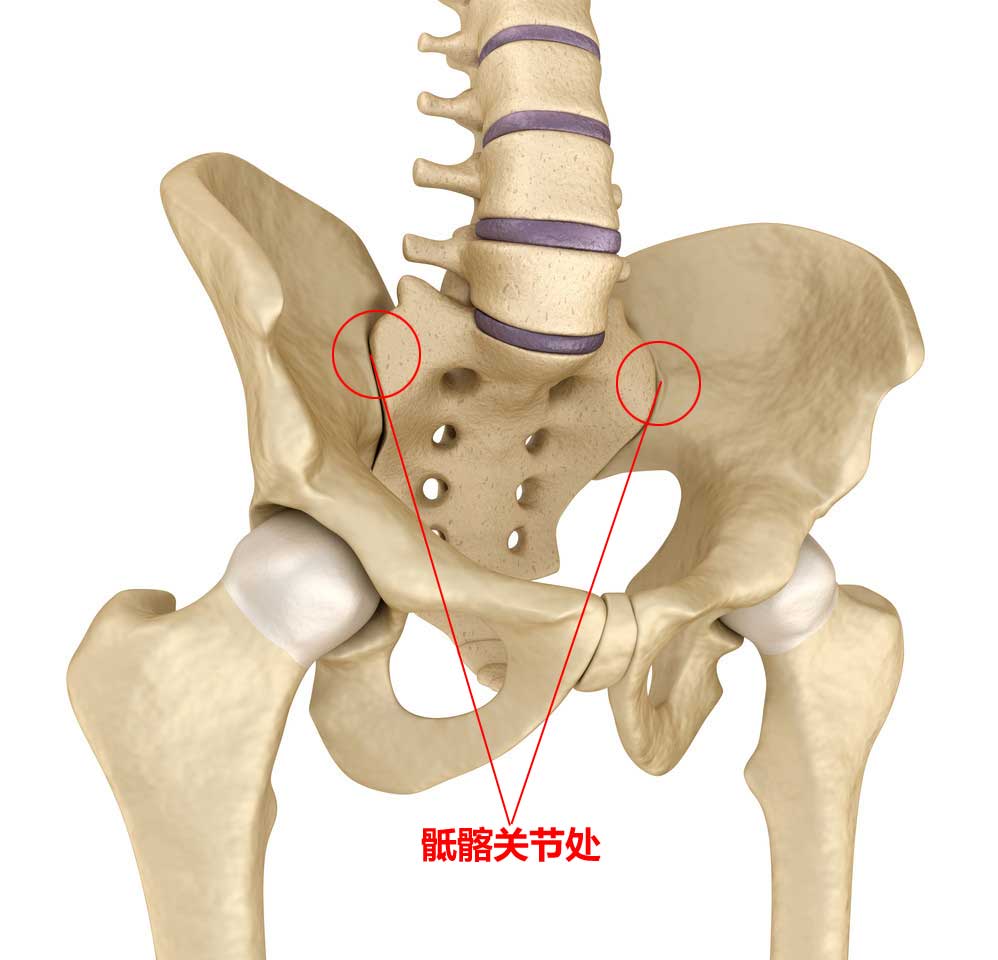

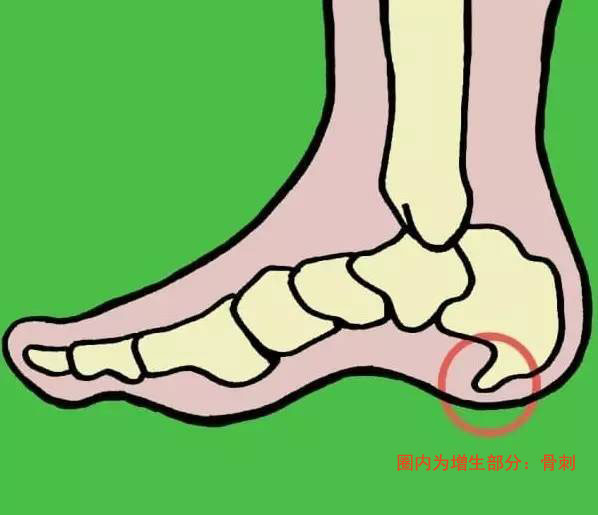

首先,人到中老年以后,肌肉功能逐渐减退,加上外周神经系统功能减低,反射减弱,神经传导时间延长,导致神经和肌肉运动不协调,运动时容易引起关节的损伤和不稳定。关节的损伤和不稳定的直接导致上、下关节面之间的力学平衡被破坏,为了重建这种力学平衡进行“代偿性”的增生,增生的部分就是我们常说的“骨刺”或“骨赘”。

其次,人体中有一种有机物是“骨胶原蛋白”,在骨骼的有机物中骨胶原蛋白占90%,骨胶原蛋白在骨骼中就像一个发散的纤维网,钙有序的分布在网上形成一个整体的骨骼。骨胶原蛋白具有两方面的作用,第一个作用是:固定钙质;第二个作用是:保持韧性。骨和关节软骨组织与人体其他组织和器官一样,随着年龄的增长,骨胶原蛋白的合成能力下降,骨的有机物比例降低(“骨胶原蛋白”),无机物比例进行性增高。这样会给上、下关节面带来两个变化,一个变化是依附“骨胶原蛋白”而存在的钙质流失,另一个变化是关节面上软骨韧性减小。这样就不能平衡和缓冲对软骨下面的关节面形成承重冲击,打破了了上、下关节面之间的力学平衡,机体为了重建这种力学平衡而进行“代偿性”的增生,从而产生“骨刺”或“骨赘”。骨胶原蛋白的合成能力下降还有另外一种后果就是造成骨质疏松甚至骨折。所以,临床医生经常可以看到骨质增生和骨质疏松同时发生在一个人身上。

说到这里,有必要讲一下什么是机体的“代偿性”。 用大家都非常易懂的一个事实来说话,大家就会更容易理解了。

经常干粗活重活的人,在建筑工地的工人,在车间的车床工等。由于他们经常用手来劳动,因此手上就磨出了硬的茧子,这就是皮肤为了适应这种摩擦而发生的钙化,也就是骨胶原蛋白比例少了,钙分布比例高了。因此少了弹性而变的硬起来。但是如果这个人改变了工作环境,不用手来干这些粗活,过个一年半载的,他们的手又变回了原来那种柔软状态,这是钙质和骨胶原蛋白的比例又重新适应这种变化而变得正常的结果。这种机体防御保护性机制就是“代偿性”。

“代偿性”地来回改变对“骨刺”来讲也是一样的,只是骨的血液微循环比手上的血液循环少得多,当上、下关节面上的力学平衡得到恢复后,机体对“骨刺”代偿性的软化时间也会较长,也难怪大多数人甚至是绝大部分医生都这么认为:“骨刺是不可能被软化和清除”。这是一种错误的认识。

PS:

引起骨质增生的原因多种多样,但归根结底都是因为这些因素改变了上、下关节面上的力学平衡,激活机体的代偿性防御机制,进而在上、下关节面上以增生骨质的方式来重建这种力学平衡。增生的骨质一般不会产生任何不适症状,所以一般情况下骨质增生还不能叫做一种病,只有当增生的骨质压迫或刺激到周围的组织或神经才会表现出明显的临床症状,这时才需要当成一种病来进行治疗。